風というものは、時に語りかけ、時に見守り、そして時に、すべてを飲み込んで去っていきます。

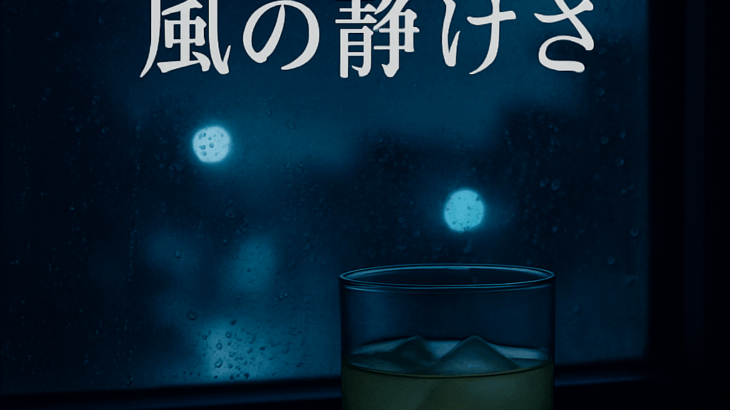

夜が終わりに近づくころ、私はいつも以上に風の存在を意識します。日付が変わり、世間が寝静まり、部屋の灯りを落として一人でグラスを手に取る。静寂のなかで、自分の呼吸と風の音だけが混じり合うその瞬間。そこには特別な静けさがあります。

この夜も、そうでした。

すっかり冷えたグラスに「スーズ」を注ぎ、外に出る。空にはまだ星が浮かび、月は低い位置で薄雲に隠れかけていました。夜の終わりには、夜の終わりにしかない「風」が吹きます。涼しいというよりも、透明で、空気の密度が変わるような感覚。

風が変わると、匂いも変わります。

花の香りが消え、コンクリートが少しずつ冷えていく匂い。風はそれらを淡く運んできて、こちらの気配に触れることなく、通り過ぎてゆく。ただ、それだけの存在。けれど、それがいいのです。

私は腰を下ろし、「スーズ」のグラスを唇に近づけます。

この酒の味わいは、独特です。アルプスで採れるゲンチアナという苦味根から造られており、最初の一口で「おや」と思う方も少なくないはず。けれど、二口、三口と進めていくうちに、その苦味に隠れた静かな甘みと、野花のような清涼感がじわりと舌に広がってくる。

その変化が、どこか風に似ています。

風もまた、最初はただの通過点のように感じられるもの。でも、じっと向き合ってみれば、そこにさまざまな記憶や気配が織り込まれていることに気づくのです。季節の移り変わり、過ぎ去った日の夕立、旅先の岬。そうした情景が、夜の風にはまぎれている。

スーズの氷が、静かに溶けていく音。

その音に耳を澄ましながら、私はふと、自分が今日一日で口にした言葉の数を思い出しました。誰と話し、何を伝え、どんな顔で笑っていたか。夜風のなかでそうした振り返りをする時間が、今の私には必要なのです。

風は何も言いません。

けれど、何かを持ってきて、何かを置いていく。そしてまた、何も持たずに去っていく。それでいて、こちらが忘れていた感情を思い出させてくれる不思議な存在です。私にとって酒とは、そうした「風を受け取るための器」なのかもしれません。

この四話にわたる連載では、「風」と「酒」という、一見関係のないように思える二つの要素に耳を澄ませてきました。けれど、夜という時間において、この二つは、まるで会話するように寄り添っています。

風が吹き、酒が香り、そして思いが巡る。そんな時間の贅沢さを、少しでも共有できたのであれば幸いです。

今夜の酒:スーズ

フランス産のアペリティフ。ゲンチアナの根を用いた、ほろ苦くも香り高いリキュール。氷を入れてロックで楽しむもよし、炭酸で割って爽やかにいただくのもおすすめです。夜の終わりに寄り添ってくれる、静かな一杯。

シリーズをお読みくださった皆様へ

「夜風に当たりながら酒と向き合う」シリーズは、ひとまず今回で一区切りとさせていただきます。けれど、季節はめぐり、風もまた形を変えて戻ってきます。そのときには、また新しい酒とともに、静かな夜の語らいを綴れればと思っております。

ありがとうございました。