八重泉(Yaesen) — 「八重泉 30度」

蔵の一言まとめ:石垣島を代表する蔵のひとつ。直火式蒸留や黒麹を守りつつ新しいチャレンジも行う老舗。

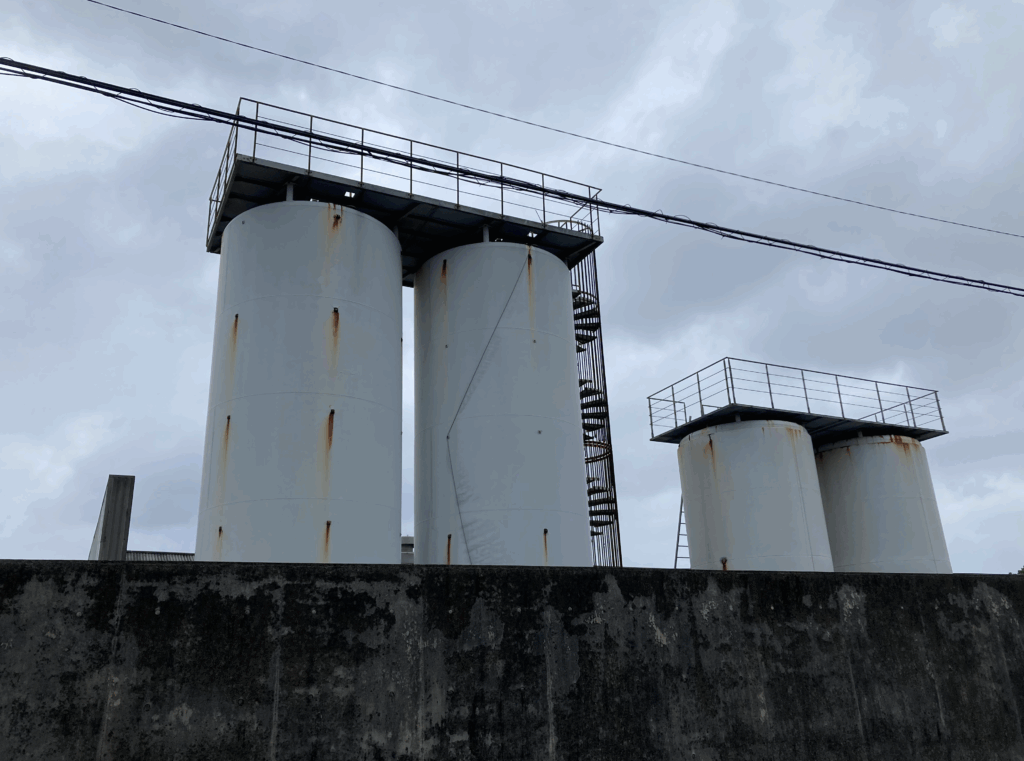

「八重泉酒造の門前。石垣の風を受ける蔵の外観。」

代表酒(スタンダード):八重泉 30度(一般的に流通しているスタンダード品)

基本データ(目安):30%/720mlが基本サイズ。価格帯は流通先によるが比較的入手しやすい標準価格帯。

香り(ノーズ):最初に感じるのは黒麹由来の落ち着いた香り。直火蒸留ならではのやや香ばしいニュアンスが下支えにあり、果実のような丸みを感じさせる香り立ち。

味わい(パレット):口に含むと「やわらかな甘み」がスッと広がり、黒麹の熟したような旨味が中盤で膨らみます。直火の余韻に由来する軽いロースト香が続き、全体は比較的バランス良く丸くまとめられています。

余韻(フィニッシュ):酸味は抑えめで、甘味→ほのかな苦味へとつながる余韻。飲み方としてはお湯割りやロックで香りの変化を楽しむのが向く一本です。

飲み方のおすすめ:ロック(香りの立ち)、水割り(やわらかい甘み)、ソーダ割り(爽やかに)いずれも好相性。島の夜にゆっくり向き合うならお湯割りもおすすめ。

請福(Seifuku) — 「直火請福 30度」

蔵の一言まとめ:直火釜蒸留を打ち出す、石垣島で知名度の高いブランド。泡盛の“香ばしさ”を出す直火製法が特徴。

「請福酒造の外観。直火釜の伝統を誇る地方蔵の佇まい。」

代表酒(スタンダード):直火請福 30度(直火蒸留が売りの定番)

基本データ(目安):30%/720ml。直火蒸留は香ばしさと厚みが出やすく、比較的しっかりした飲み応え。

香り(ノーズ):直火の焦げや焙煎を想起させる香ばしさが前に出ます。黒麹のフルーティさも隠し味のように覗き、香りはやや厚め。

味わい(パレット):口当たりはしっかりめで、米由来の甘みと直火香が同時に感じられます。コクがありつつ餅のような丸さもあって、飲み口は重くなりすぎません。

余韻(フィニッシュ):ロースト感とともに程よい骨格が残る。食中酒としても存在感があり、油を使った島料理や濃いめの肴と好相性です。

飲み方のおすすめ:湯割りで直火香の温かみを引き出すのがおすすめ。ロックで焦げ香と甘みのバランスを楽しんでも良いです。

高嶺酒造(Takamine) — 「於茂登(おもと)30度」

蔵の一言まとめ:川平(かびら)近郊の小規模蔵。地元の水と手作りの直釜蒸留で作る正統派。代表銘柄「於茂登(おもと)」は地名に因む素朴で安定した味わい。

「高嶺酒造所の石造りの風景。於茂登連山の天然水で仕込みます。」

代表酒(スタンダード):於茂登 30度(高嶺酒造所の一般酒)

基本データ(目安):30%/360〜720ml。価格は比較的手頃で、島の食卓で親しまれる味。

香り(ノーズ):麦や穀物に近い素朴さ、直火式によるほんのりした香ばしさが感じられるが、派手さは抑えめ。

味わい(パレット):口に含むと米の旨味がストレートに感じられるタイプ。角は少なく、やわらかな甘味と清潔感のある味筋が特徴です。

余韻(フィニッシュ):余韻は穏やかで、しつこく残らないため日常的に飲みやすい。普段使いの一升瓶として地元で愛されるのも頷けます。

飲み方のおすすめ:水割りや常温ストレートで素材の素直さを味わうのが良い。割り材で崩れにくく、家庭料理に寄り添います。

池原酒造(Ikehara) — 「白百合(しらゆり)30度」

蔵の一言まとめ:少量生産で手作りを重視する蔵。個性的で濃厚な香りを持つ酒を出すことで知られる。

「池原酒造の蔵門。手作業を守る小さな蔵の風情。」

代表酒(スタンダード):白百合 30度(池原酒造の代表的な一般酒)

基本データ(目安):30%/720ml。生産量は多くなく、地元消費が多い傾向。

香り(ノーズ):やや個性の強い香り立ち。甕貯蔵由来の香りや熟成感が感じられる場合があり、典型的な“島の古酒的ニュアンス”が垣間見えます。

味わい(パレット):濃厚で存在感のある味わい。黒麹の深みと米の旨味が前に出やすく、ストレートやロックで愉しむと複雑さが良く分かります。

余韻(フィニッシュ):余韻は長く、甕や古酒的な風合いを求める愛好家向け。個性派を好む方なら白百合は強い印象を残すはずです。

飲み方のおすすめ:ストレートやロック、少量の水で開かせると香味の変化が面白い。古酒的な要素が好きな人にとくに合います。

玉那覇(Tamanahā / 玉の露) — 「玉の露 30度」

蔵の一言まとめ:八重山で最も古い蔵の一つとされる歴史ある酒造。しっかりとした古典的な味筋が特徴。

「玉那覇酒造所の昔ながらの蔵のたたずまい。」

代表酒(スタンダード):玉の露 30度(玉那覇酒造所の定番)

基本データ(目安):30%/360〜720ml。古参蔵らしいクラシックなラインナップが揃います。

香り(ノーズ):伝統的な黒麹の香りに、ゆっくりとした熟成感が混ざる。新酒のフレッシュさも残るが、全体は落ち着いた印象。

味わい(パレット):口当たりは滑らかで、古酒的な丸みと深みを感じさせます。米の甘味が下支えにあり、バランスが良い。

余韻(フィニッシュ):締めは柔らかな苦味と香ばしさ。島時間の食卓に寄り添う柔和さが魅力です。

飲み方のおすすめ:常温ストレート(素材の風味をダイレクトに)、あるいはロックでゆっくり楽しむと蔵の歴史が舌に伝わります。

仲間(Nakama) — 「宮之鶴 30度」

蔵の一言まとめ:石垣島の米・黒麹文化を守る老舗蔵。熟成古酒や泡盛ミニボトルでもファン多数。

「仲間酒造所。年月を感じる屋根と黒麹仕込みの伝統。」

代表酒(スタンダード):宮之鶴 30度/720ml(黒麹仕込み)

基本データ(目安):30%度数が一般酒ライン。価格は流通先で変わるが標準モデル。

香り(ノーズ):黒麹由来の熟成香がやや強めに立ち、マイルドなバナナ系酵母香+若干の木香が混じる。

味わい(パレット):口に入れるとまず米の甘みが出て、次に黒麹のふくよかな旨味が広がります。熟成感が部分的に感じられ、穏やかな渋み・旨味の波が味の中に残ります。

余韻(フィニッシュ):余韻は中〜長め。黒麹のコクが後口に残り、ストレートやロック、少量の水割りでゆっくり味わいたいタイプです。

飲み方のおすすめ:最初はロックで香りをしっかり取り、次に水割りゆるめで甘味・旨味をじっくり引き出すと蔵の思いが伝わります。

総評(改訂版:6蔵の味の系譜)

今回改めて6蔵を並べると、石垣島の泡盛蔵がそれぞれに異なった「味の方向性」を持っていることがよく分かります。

旅や取材で「飲み比べ」を意識するなら、小さめのボトルを数蔵持ち帰るのがおすすめ。

- はじめに「八重泉」「高嶺」あたりでやわらかめ・飲みやすめを。

- 次に「請福」「宮之鶴」で香ばしさ・コクを味わい。

- 最後に「白百合」「玉の露」で余韻と歴史感を楽しむ。

各蔵で特徴的なのは、黒麹・直火蒸留・甕貯蔵といった技術的柱が味に直結しているという点。

旅気分で「同じ30度でもこんなに違う!」という発見を楽しむのもまたおすすめ。

自分用メモ(業務記録・簡易)

日時:過去の石垣島取材

場所:石垣島(八重泉・請福・高嶺・池原・玉那覇・仲間)各蔵前で外観撮影・試飲記録

目的:蔵ごとのスタンダード酒(30度クラス)を比較し、味わいの系譜と旅記事向け素材を収集するため。

収穫:各蔵のスタンダードは「島の食卓に合う」方向で設計されており、直火製法や甕貯蔵等、蔵ごとの技術差が味に明確に現れる。外観写真は記事の導入に効果的。

次回課題:蔵への直取材(仕込み工程や仕入れ米・水の違いの確認)、瓶詰め年月や熟成違い(古酒比較)のデータ収集。