海老名・三河屋の角打ちで加賀鳶(夏純米生) — 映画のための“下地”をつくる夜

10月14日、火曜日。昼どきの海老名。

映画を見るために来たのだが、その前に下地を作りたい。

雑多でありながらしっくりと落ち着くビル中の一角に、三河屋の角打ちがある。

店の奥へと進んでいくと、そこのカウンターに常連の笑い声と酒器の音が。

立ち飲みの良さは「時間を切り取りやすいこと」と「街の匂いと直結すること」。

今回はここで、映画館に入る前の“下地”をつくることにした。

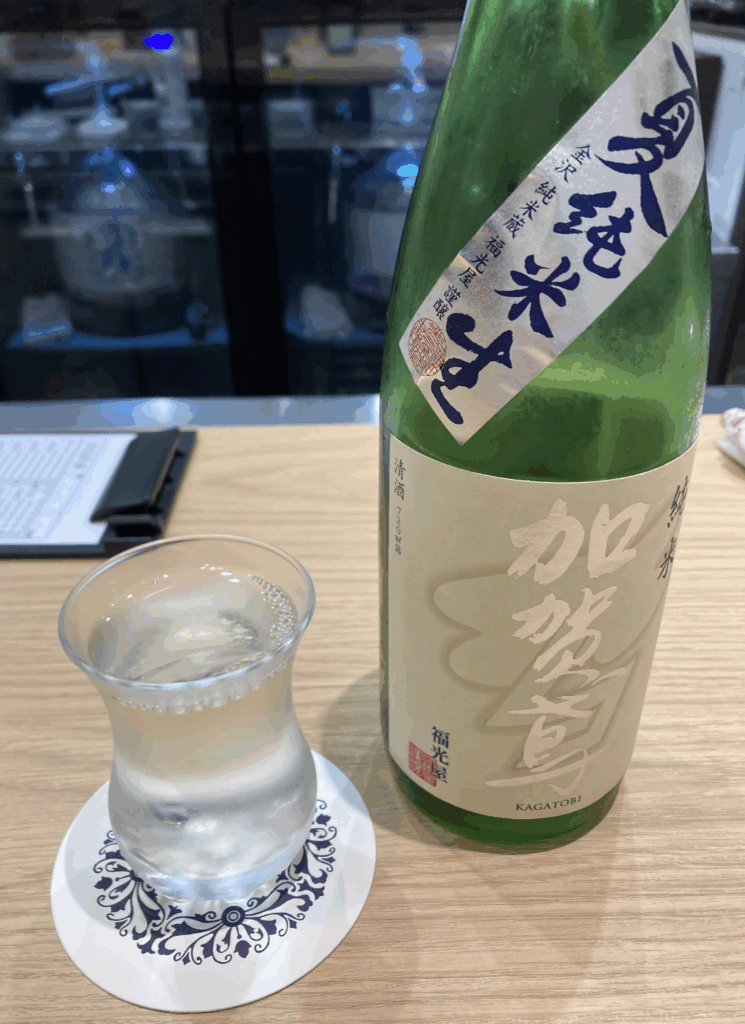

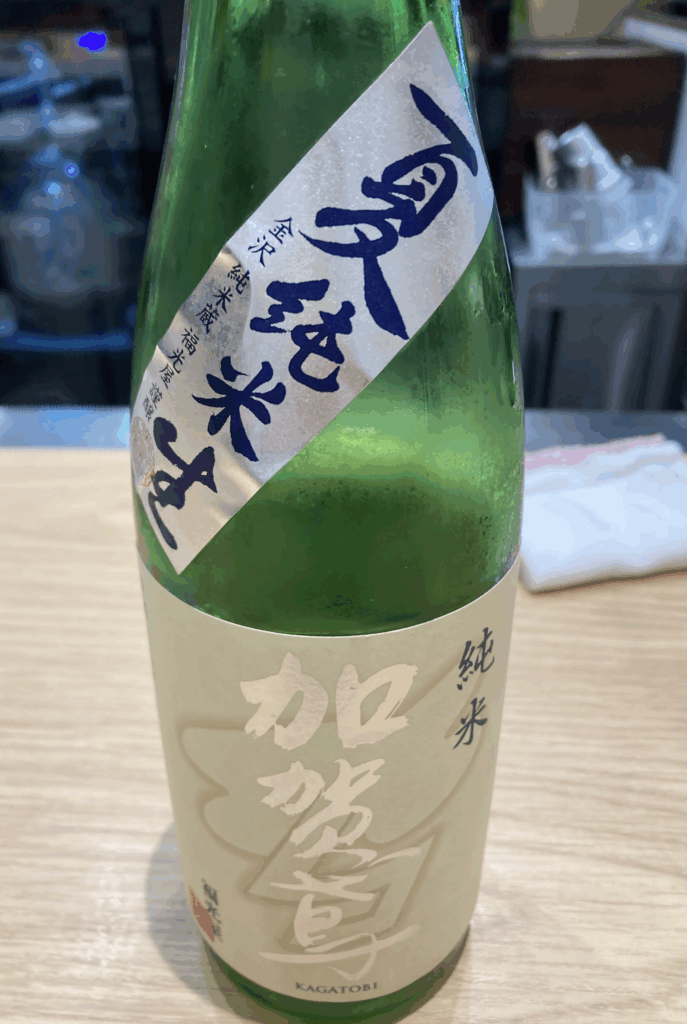

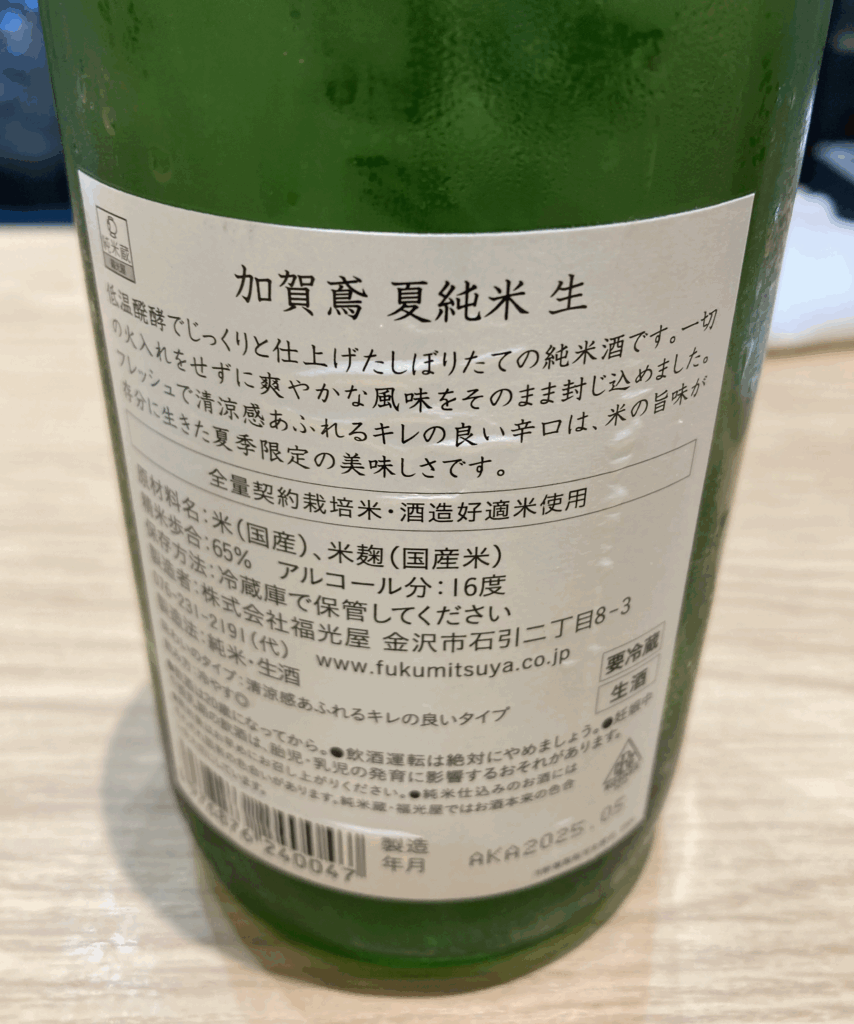

今回の一杯は、加賀鳶 夏純米生。会計は600円。値段の潔さも立ち飲みならではだ。

味わいの記録をきっちり残しておく。

- 外観:グラスに注がれたときの色合いは透き通る薄い色。生酒ならではのほんのり緑がかった光沢がある。

- 香り:立ち上るのは新鮮な米の甘み、ちょっと若草のような清涼感。冷やしめにしているぶん、香りは穏やかにまとまる。

- 口当たり:舌先にふわっと広がる甘さと、ほどよい酸が同居する。生酒のフレッシュさが喉元で軽く残り、後味には心地よい米の旨味が引いていく。アルコール感は主張しすぎないが、ボディは確かで飲みごたえがある。

- ペアリング感:店の小さなおつまみ(塩気の効いた小鉢や浅漬け)と好相性と思われる。味の濃さに引っ張られず、かといって脇役にもならない、映画の前にちょうどいい“気分の枕”になる味だ。

「良い感じの酔い方」ができた─とはまさにこういうこと。頭が少し柔らかくなり、肩の力が抜け、視界が鮮やかになる直前。感覚が鈍らないギリギリのところで、心が映画に寄り添える温度になっている。角打ちの短い滞在で作られたその宙ぶらりんな余韻は、まるで映画の前奏のように体内で鳴っていた。

立ち飲みの時間は短い。店を出て映画館へ歩きながら、加賀鳶の余韻を口の中で確かめる。水を一口含み、さあ、暗闇へ。

映画館で観た「鬼滅の刃無限城編」 — 音楽のことだけをじっくり

映画の細かい展開やカットについてはここではほとんど触れないことにする。

代わりに、椎名豪(Go Shiina)と梶浦由記(Yuki Kajiura)が作った音楽が、私の感覚にどう寄り添ったかを中心に書く。両者とも、今作のオリジナルサウンドに深く参加しており、サントラのクレジットやリリース情報にも記載があります。

椎名豪(Go Shiina)と梶浦由記(Yuki Kajiura)—二人の“色”が映画の空間を織る

まず簡潔に役割感を。

公式クレジットや配信情報を見ると、本作のサウンドには椎名豪と梶浦由記の二人が大きく関わっていることが確認できる。椎名豪はこれまで『鬼滅の刃』シリーズで重厚なオーケストレーションや和楽器のアレンジを多数手がけてきた実績があり、梶浦由記はコーラスやエレガントな音響テクスチャで知られる作曲家。

両者の「対比と融合」がこの章の聴きどころだ。

椎名豪の音像:重心の低い“身体性”と和洋が混じるダイナミズム

椎名豪のスコアを聴くとまず感じるのは“地面を揺らす低域”と打楽器の生々しさだ。太鼓や大きめのパーカッション、重いストリングスのうねりが、戦闘や衝突の瞬間にグッと効く。映画館の低音の振動と相まって、椎名の楽曲は身体に直接届く—まさに“胸で聴く”タイプの音楽だ。

椎名が担っている場面では、次のような要素を強く感じた(表現は主観的):

- 打楽器とリズムの強化:刃が交差するテンポの細かい瞬間や重心の移動を、打楽器が“突き刺す”ように示す。

- 和楽器のテクスチャ:尺八的な色合いや太棹の低音が短く入ると、伝統的な“鬼の匂い”が立ち上る。

- オーケストレーションの厚み:弦と金管が重なる場面では、スケールの大きさが出て“この場の危機”を強調する。

椎名の音は、劇中の身体的なアクションや、視覚的な“衝突”を補強してくれる。まさに映画館の大音量で聴くと効果的なタイプで、私の心拍を実際に高めてくれた。

梶浦由記の音像:空間を使う“声とテクスチャ”の詩学

梶浦由記のアプローチは椎名と比べるとより“声の使い方”とエレクトロニックなテクスチャに特徴がある。彼女はコーラス、非言語の歌唱、そして電子音と古典楽器のレイヤー化で、場の精神性や叙情を描くことに長けている。

印象に残った梶浦の表現の要点は次のとおり:

- 合唱/コーラスの使用:広がる合唱が“祈り”や“運命感”を醸成する。人の声が神話的に響くことで、シーンのスケールが精神面へと広がる。

- モード感のある旋律:単純なメジャー/マイナーには還元できない、東洋的な間合いを持つ旋律が心を揺らす。

- 電子テクスチャと静謐なパッド:静かな場面での余韻づくりが巧みで、スクリーン上の小さな仕草をよりドラマチックに聴かせる。

梶浦の音は耳に“詩的”に訴え、観客の感情的な受け皿を広げる。画面の内面的な瞬間(登場人物の覚悟や別れの余韻など)を、音だけで拡張する力がある。

二人の共演:対照が化学反応を起こす瞬間

特に胸に残ったのは、椎名の身体性と梶浦の精神性がぶつかり合い、互いに補完する瞬間。戦闘の“激烈なテンション”を椎名が作り、破片のように飛ぶ断片的なサウンドを梶浦のコーラスが包み込むように響かせる―そんな二重構造が随所にあった。

観客として心地良かったポイントをいくつか挙げる:

- クライマックス手前の切り替え:激しいリズムがフェードアウトし、静かな合唱がフワッと乗る。視覚的緊張が解け、感情の余白が生まれる。

- モチーフの提示とリプライズ:短いフレーズが場面をまたいで顔を出すたびに“既視感”が生まれ、物語の筋と音楽の筋がクロスする。楽曲の“反復”が記憶を結びつける。

- 音場設計の妙:劇場の左右・上下に広がる音像が、時として“空間の深さ”を作る。椎名由来の低域は床を揺らし、梶浦由来の高域のコーラスは天井を越えるように重なる。

こうした“協奏”は、単なるBGMの足し算ではなく、二人の作家性がシーンの解釈を増幅する共同作業に見えた。劇場を出た後もしばらく耳に残る“音の残像”は、この化学反応の痕跡だろう。

具体的に「映画館で聴いて良かった」音の瞬間

- 打楽器が切り込む瞬間:椎名の太鼓が画面の一つの動きを“身体化”してくれる。低音の余韻が座席を振動させ、視覚と聴覚がひとつになる。

- 短い合唱の断片:梶浦のコーラスが小さなワンフレーズで入るだけで、その場の時間感が“聖性”を帯びる。息が止まるような静けさと、安心感が同時に来る。

- ゆっくりとしたパッドの流れ:画面の余韻を長く保持する“音の尾っぽ”が長く、エンドロールで聴くと忘れがたい匂いを残す。

これらは細やかな手触りの話だが、映画館の音響と合わさることで、日常では得られない“体験”として結晶した。

音楽を映画館で聴くことの効能 — 立ち飲みの余韻との相互作用

冒頭の加賀鳶(夏純米生)による“良い感じの酔い方”は、映画を視聴から体験へと穏やかに後押ししてくれた。

軽い酩酊状態は聴覚のエッジを丸くし、梶浦のコーラスの微細なニュアンスや椎名の低域の“振動”をより心地よく受け止めさせる効果がある。

もちろん飲み過ぎは禁物だが、ほどよいアルコールは映画の「受容体」を開いてくれる。

つまり今回の流れは理想的だったのだ:

三河屋の角打ちで加賀鳶(夏純米生)600円を短く纏め、身体の緊張をほどき、映画館で椎名・梶浦の音に没入する。飲んだことで「音が温かく」感じられ、演出の隅々がより親密に届いたのだ。

今後の音楽の楽しみ方

- サントラを映画の順に聴き直す:劇中で効いた音が分散していることに気づき、再構築される快感がある。椎名と梶浦、それぞれの作風を交互に追うと二人の“仕業”が見えやすくなる。

- ヘッドホンでコーラスをクローズアップ:梶浦の細部はヘッドホンでの再生が映える。特に高域の残響やハーモニーのズレが美しい。

- 低音はスピーカーで再確認:椎名の打楽器的要素は、サブウーファーなどの物理的低域で再生すると身体への刺さり方が再現される。

- 酒と合わせる場合:映画翌日やサントラ鑑賞時に、今回のようなフレッシュ系の日本酒(季節の生酒)を少量合わせると、当日の記憶が香りと共に蘇る。

まとめ — 角打ちから劇場へ:小さな連鎖が大きな夜を作る

三河屋にて短い角打ちでの一杯。立ち飲みの気軽さ。加賀鳶の生の“フレッシュな甘み”。

その“下地”があったからこそ、劇場での音がより豊かに、深く胸に刺さった。椎名豪の身体的で厚みあるオーケストレーションと、梶浦由記の声とテクスチャによる精神性。二つの音世界が噛み合うことで、私の観た「無限城編」は単なる視覚表現を超え、身体的・精神的な体験となった。

このブログを読んでくれている方に映画前の角打ちの実用メモを一つ:

角打ちで日本酒を一杯を飲むときは、飲み切る速度と水の準備、入場前のトイレを忘れずに。

音楽は繊細だ。ちょっとした配慮が、映画の時間をずっと良くしてくれるだろう。