はじめに

10月14日、火曜日。

厚木オクトーバーフェストの取材の帰りに、評判のチェーン居酒屋「新時代」へ寄りました。

やはり“圧倒的コストパフォーマンス”で、そして驚くほどしっかりした生ビールに感心。

料理は軽めに抑えてビールを中心に楽しみ、結果として心地よい「安くてうまい」体験になりました。

以下、注文品と会計の明細、飲食の描写、そして“なぜここまでビールがうまいのか”についての分析(技術的・運用的観点)まで、丁寧にまとめます。取材メモと味の描写を記事に織り込みました。

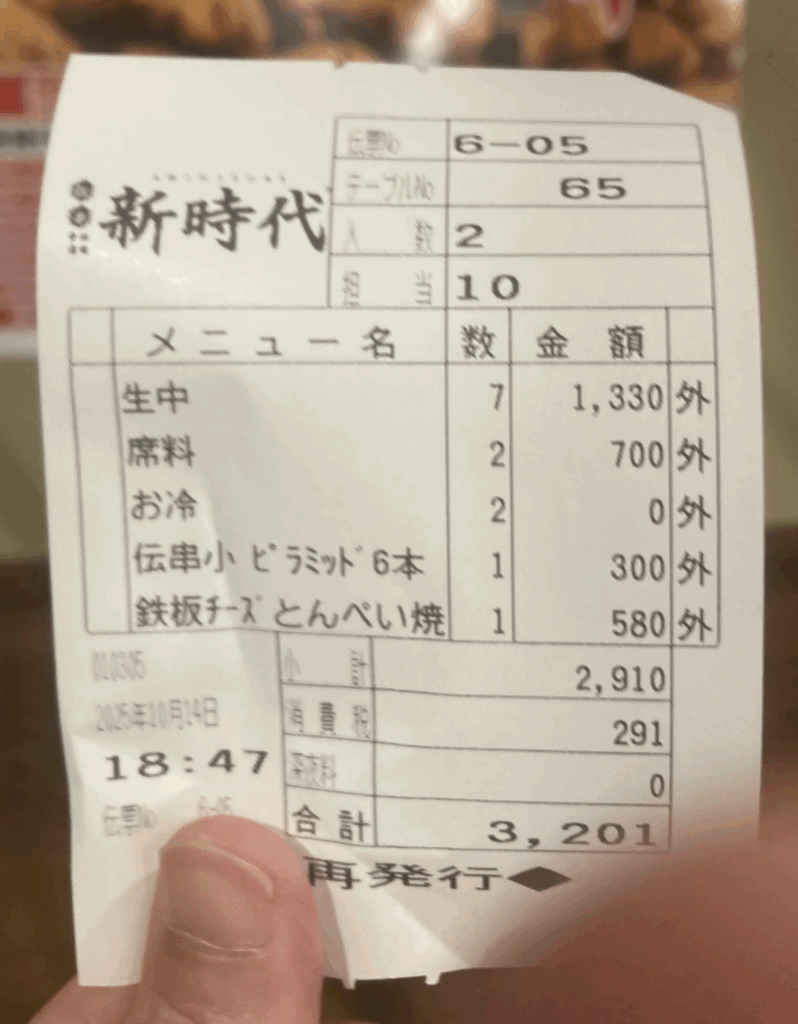

注文と会計

- 生ビール … 190円 × 7杯

- 席料(お通し) … 350円 × 2名分

- 伝串 小ピラミッド(6本) … 300円

- 鉄板チーズとんぺい焼き … 580円

- 消費税 … 291円

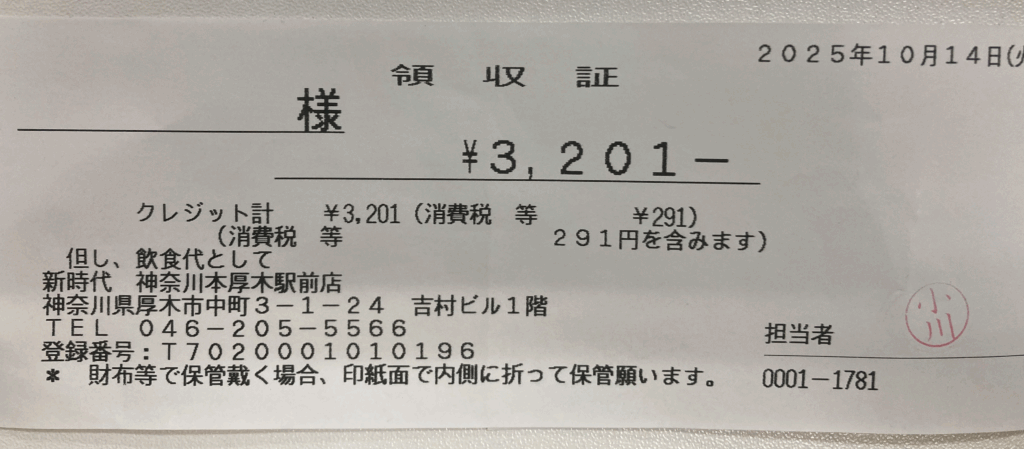

- 合計:3,201円(税込)

全体の雰囲気と導入

店内はチェーンらしい活気がありつつ、地元客が中心でにぎやか。カジュアルに一杯ひっかけるお客さんが多い平日夕刻の風景です。

私たちは子連れということで、窓寄りの広いテーブル席に案内され、ベビーカーも一緒に置かせてもらいました。

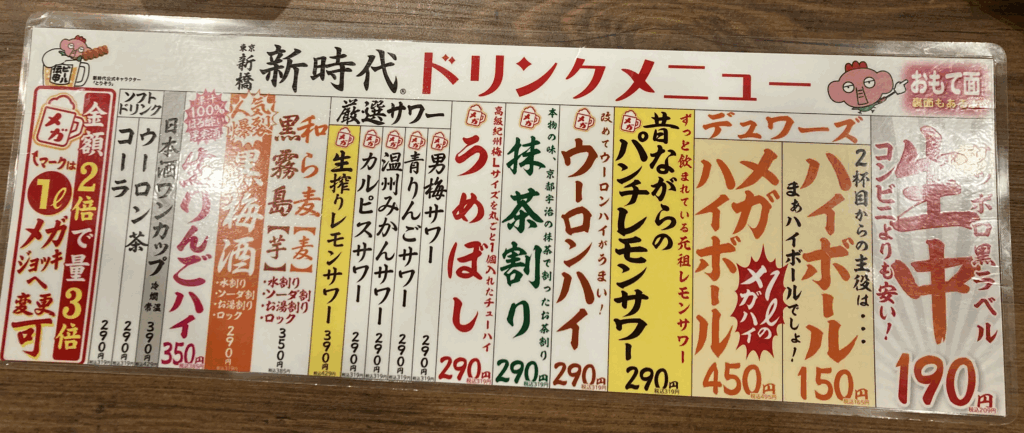

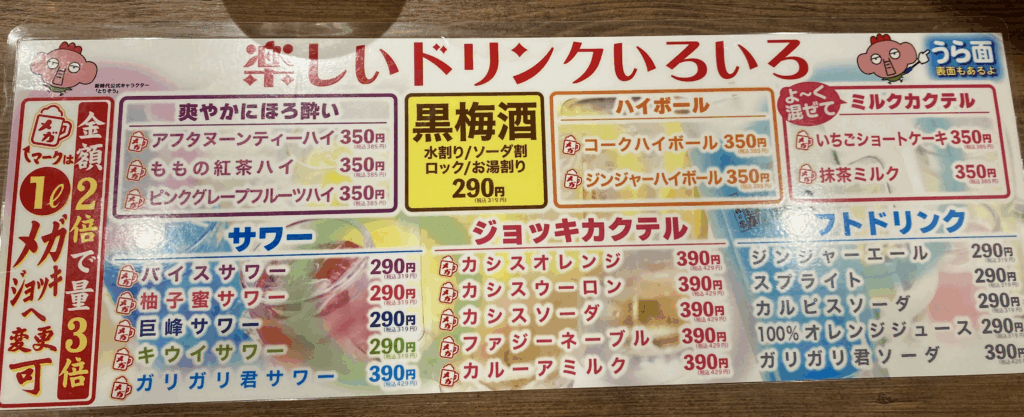

テーブルに置かれた飲み物のメニューは以下のとおり。

色々とありましたが、「今日はビールだけでしっかり味わおう」と妻(取締役)と合意し、軽めのツマミだけ頼んでビール中心の回しにしました。

結果的に、価格以上の満足感を得ることができたのです。

飲んだビールの味わい

※銘柄はチェーン全体で複数の醸造元/生ビール(アサヒ・サッポロ)を使うことがあるため、ここでは「提供されたサッポロ生ビール」の体験描写を中心に記します。

一杯目:到着してまず1杯(軽めの一杯でウォームアップ)

最初の一口は冷たく、泡のキメが細かく舌触りが良い。アルコール感はふわっとあるが角がなく、柑橘っぽいホップ香よりも“清涼感”を抱かせる。ジョッキの冷え具合もよく、昼〜夕方の切り替えにぴったりでした。

2〜5杯目:中盤戦(連続で飲んでも飽きない“安定感”)

連続で注いでも味がブレない。口に含むとすっと消える余韻で、また次の一口に向かいやすい。雑味が少なく、苦味・甘味のバランスが整っているため、飲み疲れずに杯を重ねられます。妻も「190円でこのクオリティは驚き」と終始笑顔。

6〜7杯目:ラストスパート(コクと切れの両立)

後半でも泡の粘り、再現される香り、冷えたジョッキの効果で締めまで心地よく。最後の一杯を飲み干した瞬間に「飲みきった満足感」が残り、価格以上の価値を実感しました。

飲食の描写:伝串小ピラミッド & 鉄板チーズとんぺい焼き

伝串小ピラミッド(6本・300円)

皮のパリッとした食感と中のジューシーさが同居する、いわゆる「伝串」系の魅力。ピラミッド盛りは見た目にも楽しめ、ビールとの相性は抜群。小ぶりなのでつまみとしてテンポ良く食べられます。

鉄板チーズとんぺい焼き(580円)

チーズのとろりとしたコクが伝串の塩気と噛み合い、ビールの泡で切っていくのがとても良いリズム。鉄板で提供されるため温かさが長持ちし、娘が近くでぐずったときでも温かい料理があると落ち着きます。

席料・お通し(350円)

なぜ『新時代』のビールが“こんなにうまい”のか — 分析

「居酒屋で生ビールがここまでおいしいのはなぜ?」―これは私を含め、多くのお客さんが驚くポイントです。飲食業界と醸造・ディスペンス(注ぎ)の仕組みに基づき、現場で見たことと公開情報をもとに、考えられる主要因を整理します。

要点を先に:(1)高回転で樽が新鮮、(2)サーバーの管理・洗浄が徹底、(3)適正温度と圧力の管理、(4)ジョッキや注ぎのオペレーションの徹底、(5)仕入れコストのスケールメリット — これらが噛み合って「安くてうまい」を成立させていると感じます。以下で一つずつ解説します。

1) 樽の“回転の速さ” — 「新鮮さ」が味の基礎を作る

チェーンが大量仕入れをして複数店舗でローテーションする場合、樽の回転が早くなります。回転が早いということは、樽に入ったビールが消費されるまでの時間が短いということ。ビールは時間が経つと風味が落ちるため、回転速度が味を保つ最大の要因になります。

新時代のような大型チェーンは、全国規模の仕入れルートと高い回転率があるため、常に「新しい」樽を使える傾向にあります。

2) サーバーとラインの洗浄・メンテナンスが習慣化されている

生ビールの味を左右する“影の主役”はビールライン(ホース)やサーバー内部の清潔さです。定期的な「水通し洗浄」「スポンジ通し」「酸洗浄」などのメンテナンスが行われている店舗は、雑味や古いビールの臭いが出にくく、クリアな味わいを保てます。業界の標準手順や専門業者のマニュアルでも、ライン清掃の重要性が強調されています。

大型チェーンはマニュアルを導入して店舗ごとの実施を徹底しているケースが多く、その結果として「安くてもおいしい生ビール」が提供可能になります。

3) 適正な温度管理とガス圧(CO₂/N₂)のセッティング

ビールの温度とガス圧は味の出方に直結します。理想的にはサーバーからの供給温度は4℃前後で管理され、CO₂(あるいは混合ガス)の圧力設定が適切であれば泡のきめが細かく、香りの立ちが良くなります。反対に温度が高い、あるいは圧力が狂っていると泡立ちが悪く、炭酸が抜けやすく雑味が立ちます。

現場ではスタッフの教育で「注ぎ方・圧力チェック・温度管理」を仕事の一部として回しているため、安定した一杯が出せると思われます。これはドラフト品質のベストプラクティス(業界資料)でも説明されています。

4) グラス(ジョッキ)の温度・清潔さ、そして注ぎの“職人技”

冷やしたジョッキで出す、注ぎの角度やスピードを統一する、といった基本動作が丁寧に実行されると、泡のキメや口当たりが格段に良くなります。

これはチェーン店であっても、スタッフのマニュアル化・研修をしっかり行っていると、オペレーションの均一化は可能。現場観察では、注ぐ際の一手間(ジョッキを斜めにして一定速度で注ぐ、最後の“蓋”の仕上げ)をきちんと行っているように思われ、これが「値段のわりにうまい」要因のひとつになっていると考えられます。

5) 仕入れコストのスケールメリットと価格戦略

チェーン規模での一括仕入れやメーカーとの量販契約により、1杯あたりの原価を下げられます。そこに店舗の回転率(客数)やドリンクの回転の速さが加わると、低価格で正規のビールを提供しつつ、原価管理も成立します。

新時代は“低価格・高回転”のビジネスモデルを前面に出しており、それが実際の価格(生ビール190円など)に反映されています。

まとめ(感想と実務的提言)

- 感想:価格(190円)から入った驚きが、実際の味わいで「納得」に変わる体験でした。大量に飲んでしまう値頃感だけでなく、味そのものの質も高く、日常使いにも取材にも適した良い店です。

- 経営的な示唆:チェーンでありながらここまでの品質を出せるのは「規模→回転→管理→教育」のサイクルが回っているから。個店系が同じことをやろうとするとコストか労力がかかるが、チェーンのノウハウを学ぶ価値は高い。

- 読者向け一言:飲みに行くなら「ジョッキがギンギンに冷えている早い時間帯」「樽の回転が速そうな時間(混雑時)」を狙うと、さらに良い一杯に出会えます。

最後に

新時代でビール7杯。190円でここまで満足できる理由を分析しました。

次回は小田原の店舗にも訪れ、取材をしていく予定です。

自分用メモ(業務記録)

日時: 2025年10月14日(火)17:30〜18:50頃

場所: 新時代(チェーン居酒屋)

参加者:代表取締役(私)、取締役(妻)、娘(1歳)

目的:

- 低価格チェーンにおけるビール品質維持の実態調査

- 注ぎ方・温度・サーバー管理など、飲食現場オペレーションの観察

- 店舗撮影およびブログ掲載用取材(構図・被写体距離・照度テストを含む)

- 「安くてうまい生ビール」の要因分析と記事化

注文内容:

- 生ビール(190円)×7杯

- 席料(お通し)350円 ×2

- 伝串小ピラミッド(6本)300円

- 鉄板チーズとんぺい焼き 580円

- 消費税 291円

- 合計:3,201円(税込)

食事メモ:

- 伝串:塩味と油のバランス、ビールとのマリアージュ検証

- 鉄板チーズとんぺい焼き:温度保持性・脂質との相性テスト

観察事項:

- サーバー周辺の清潔さ・スタッフの注ぎ動作を目視確認

- ジョッキ保冷状態(冷蔵管理)良好

- 混雑時も泡立ち品質の低下なし

- スタッフが定期的に注ぎ口を清拭していた点を確認

- 客層:地元サラリーマン中心、18時台は満席近く

考察メモ(記事化補足):

- 回転率の高さが樽の鮮度を保つ

- CO₂ガス圧管理が安定しており、泡立ちが良好

- スタッフ教育・注ぎオペレーションの標準化が味の再現性を担保

- 一括仕入れによるスケールメリットが低価格維持を可能に

次回課題:

- 他チェーンとのビール比較調査

- 「新時代」別店舗間での味差の有無を検証(都心店舗 vs 地方店)

- 官能評価(香り・泡立ち・のどごし)を数値化して整理

備考:

- 当日の会計はカード払い、領収書あり(経費処理対象)

- 写真データはkei3.blog記事用フォルダに保存済み

- 今後のブログシリーズ「居酒屋品質研究録」第1弾として位置づけ予定