はじめに

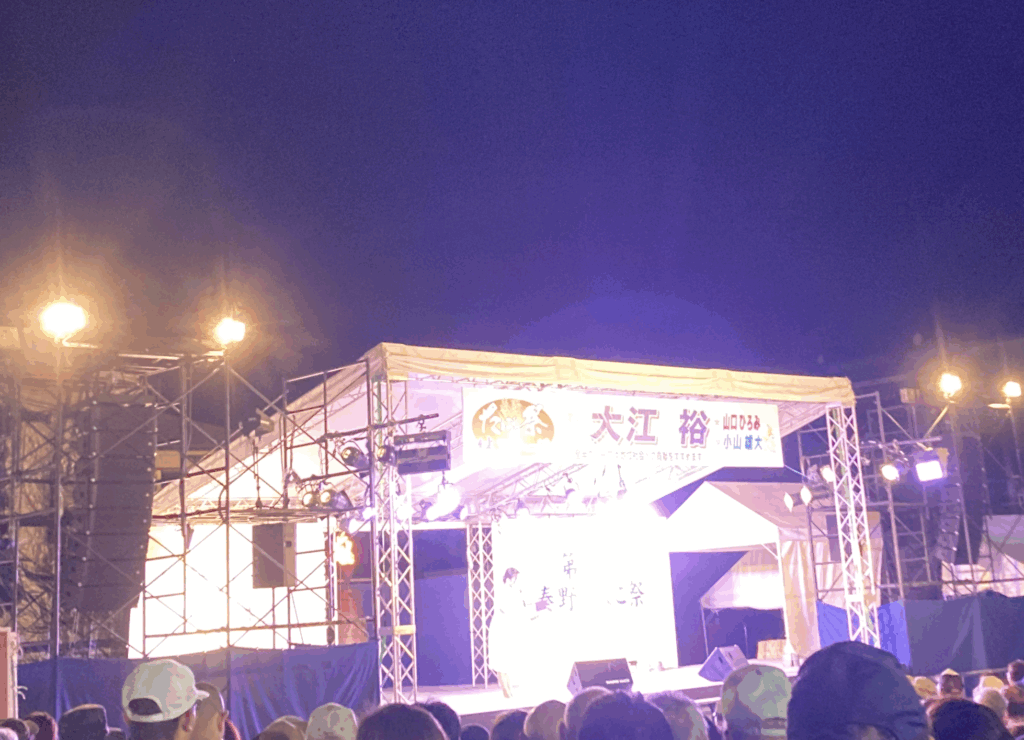

9月28日、日曜日。

秋の風がふわりと町を撫でる頃、秦野たばこ祭りはいつもどこか懐かしく、そして豪快だ。

屋台の湯気、子どもの笑い声、夜になれば灯る提灯の柔らかな明かり。

祭りには音がある。それがたばこ祭りのステージだ。

太鼓の低い振動、ステージのマイク越しの声、拍手や手拍子のざわめき。

それらの「音の質感」を想像しながら、おのおのの場面にしっくりくる酒を一杯ずつ選んでみた。雰囲気だけで手繰り寄せた酒の組み合わせ。祭りの喧騒の中で、どんな飲み方が心地よいか考えてみた。

1太鼓が地面を鳴らすパレードには─よく冷えた生ビール

風景と音の描写

昼の光の中、浴衣やはっぴが揺れる。腹の奥を揺さぶるような和太鼓の連打が続く。鼓面に叩かれるたびに地面が小刻みに震え、観客の胸にも振動が伝わる。人が列をなして進むそのエネルギーは、身体的で原始的だ。汗ばむ手のひら、砂埃、焼き物の香り—感覚が研ぎ澄まされる時間。

選んだ酒:よく冷えた生ビール

理由は単純。

和太鼓のような「大きな運動量」を持つ行事には、口当たりがすっきりして、素早く体を冷やしてくれる酒が合う。冷えたビールはその代表格で、炭酸の小さな刺激が喉と全身をリフレッシュさせる。

太鼓の余韻を感じながら一口ごくり—次の太鼓でまた喉が渇く。このリズムが祭りの流れに心地よく寄り添う。

- 飲み方の工夫:冷えたコップに注ぎ、泡はほどほどに残す。屋台で買った串物と交互に。焼き鳥の塩、とうもろこしの醤油風味、揚げ物系—油っこいものを挟むほどビールのキレが生きる。

- 祭りならではの注意:屋外で回し飲みになりがちだが、グラス共有は避けたい。ペットボトルのビールや小さめのグラスに分けて愉しむと安心。

2ふるさとステージのアクトには─軽やかなスパークリング

風景と音の描写

夕暮れ、ステージの照明が柔らかく場を包み、スクリーンやスピーカーから溢れるメロディはどこか懐かしく、しかし洗練されている。観客席には家族連れやご近所さんが集まり、手拍子や歓声は気取らない。歌声は情景をなぞり、時には一緒に口ずさむほど親しみやすい。そういう「人と人をつなぐ」瞬間だ。

選んだ酒:軽やかなスパークリングワイン

ここで求められるのは、会場全体の「お祝い感」と「親密さ」の両立。

スパークリングは、その気軽さと儀式性を同時に持っている。音楽に合わせてグラスを軽く合わせる瞬間、泡が弾ける音と拍手がよく馴染む。甘すぎないブリュット系なら料理の幅も広く、ステージの多様な曲調にも寄り添う。

- ペアリングの工夫:屋台の軽い前菜(シーフードの香草焼き、カナッペ風の小皿)と合わせると、泡の酸が油を切って会話のテンポを整える。家族や年配の方もいる場面なので、甘さを抑えたものを選ぶのが無難。

- 飲み方の工夫:プラスチックのコップでも、注ぎ方次第で泡の細かさは楽しめる。演者への「ありがとう」を込めて短く乾杯する―その所作が祭りの夜を少し格上げする。

3絆を歌う舞台には─ぬる燗にした純米酒

風景と音の描写

夜が深まり、舞台の光は暖色に包まれる。

歌詞は人と人のつながり、家族や故郷への想いを静かに語る。

観客はどこかしんと耳を澄まし、歌い手の息づかいに呼応する。拍手は優しく、余韻を大切にする空気が場を支配する。そんな「丁寧な感情」を伴うステージだ。

選んだ酒:ぬる燗の純米酒

この種の歌声には、静かな熱を伝える酒が似合う。冷たい酒は音楽の柔らかい震えを殺してしまいがちだが、人肌〜ぬるめ(40℃前後)の温度の純米酒は、甘みがふっくらと開き、旨味が膨らむ。歌の抑揚や詞の情感が、酒の温度とともにじんわりと胸に染みる。会場の静謐さを壊さず、むしろ輪郭を深めるような働きがある。

- 飲み方の工夫:小さなコップで、少しずつ。仲間と盃を交わすときは、言葉少なに目を合わせるだけで十分。前菜は和風のつまみ(たこわさ、酒盗、鯖の甘辛煮)や、しっかりした塩味のあるものが相性良し。

- 祭りの現場での取り回し:屋台で燗を出す店は少ないが、近隣の居酒屋や出店で湯銭式で温めてもらうのも手。携帯用の保温容器に入れて少量を保ちつつ楽しむのも現実的。

祭り場での実践的な飲み方メモ

- 移動しながらの飲酒:屋外で歩きながら飲むなら、こぼれにくいフタ付きのカップや小さめのグラスが便利。カップの大ビールのは楽しいが、混雑時には危ないので注意を。

- 時間帯を意識する:昼のアクティブな場面は冷たいもの、夕刻のハレの場面は泡、夜の深部は温かいもの―という温度と酒質の変換を意識すると、体験が立体的になる。

- 食べ物との相性を活かす:屋台の焼き物、揚げ物、漬物など、その場で手に入るものと組み合わせると「その場だけの味わい」ができる。たとえば、太鼓の合図の合間に焼き鳥の塩をかじり、冷えたビールで流す—これだけで祭りの黄金律。

- 地元らしさを取り入れる:秦野ならではの名産、あるいは出店の定番を一皿だけでも試して、酒との新しい相性を見つけてみてほしい。祭りは「偶然の出会い」の宝庫だ。

最後に — 三場面が描く一夜の三色

太鼓の熱量にぶつかる冷たいビール。親しみやすい歌声に寄り添う軽やかな泡。そして、絆を語る歌に寄り添うぬる燗の純米酒。

この三つの酒は、それぞれ祭りの「別の顔」をうまく照らす。どれが優れているかではなく、どの瞬間にどの酒を携えるかが肝心だ。

祭りは「音」と「匂い」と「人」が組み合わさってできる巨大な経験装置。酒はその装置に滑車をそっと差し込むようなもの。選び方次第で、記憶の刻み方はずいぶん変わる。

もしあなたが今年、秦野の夜に繰り出すなら、太鼓のときはビールを、ふるさとステージのときは泡を、絆の歌のときは日本酒を手に取ってみてほしい。

冷たさ、泡、温かさ―三つの手触りが、夜の記憶を丸く包んでくれるはずだ。