はじめに

今回の滞在は、チェックイン後に部屋でひと息つき、プレミアムラウンジで長く過ごした先の記事(昼〜夕の滞在)に続きます。

今回は「部屋の詳細」「館内施設の全体像(プール・卓球等)」「夕食(ご当地メニュー中心)」を中心にまとめます。

部屋の構成と第一印象 — 期待と実際の眺望について

今回ご案内いただいたお部屋は「展望が期待できないタイプ」でした。

窓の外に広がっていたのは残念ながら海ではなく駐車場と屋根の景色。

これは予約時に「確約展望」ではない客室の典型的な配置です。

客室は二間続きの縦長レイアウトで、手前側に布団を敷く和室スペース、奥側には広縁のようなくつろぎスペースが配されていました。

広縁的な奥の部屋は椅子とテーブルが置けるゆったりとした空間になっており、ここでコーヒーを飲みながら作業をするには落ち着きました。

このタイプの客室は、展望を第一に求める方には物足りないかもしれませんが、部屋の中での落ち着きや動線の取りやすさ(子どものいる家庭では、布団スペースと遊び場の動線が分けられる点)はメリットになります。

一方、それでも私としてはやはり、部屋でくつろぐよりも、ラウンジでゆっくりとする方が好みでした。

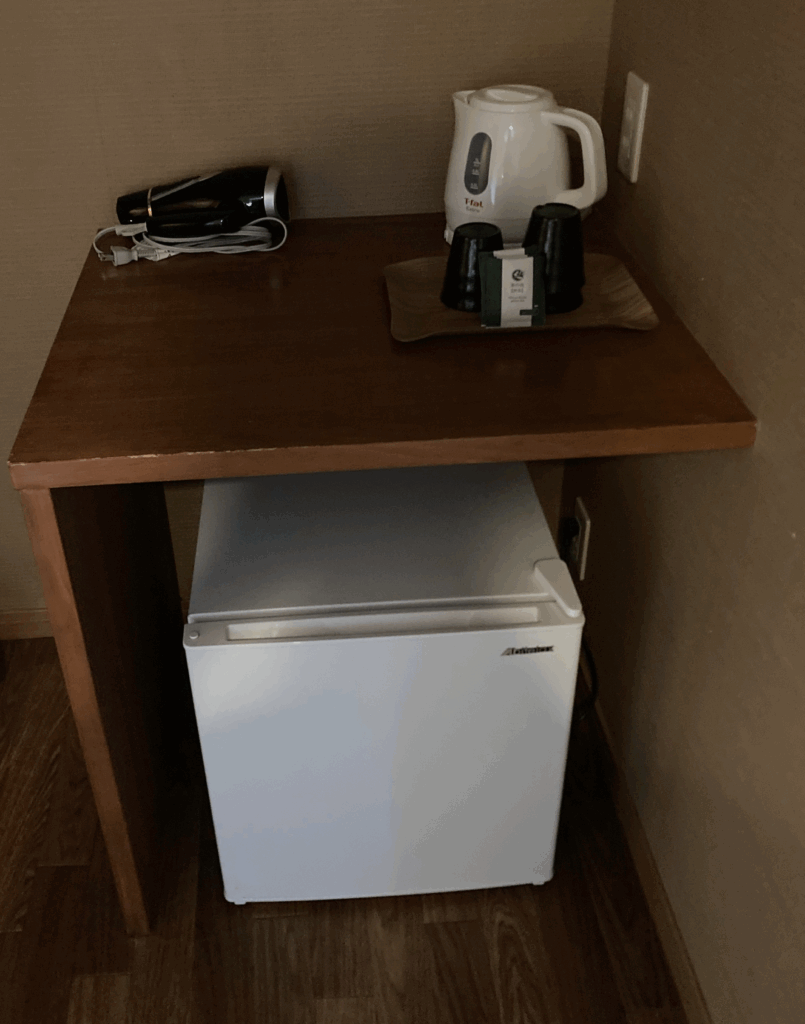

部屋の設備と細部チェックポイント

客室設備は必要十分。

冷暖房・テレビ・Wi-Fi(無線LAN)・湯沸かしポット・ドライヤーなどが揃っていました。

電源の位置(枕もと・テーブル周り)や照明の調光具合など、撮影や執筆の観点で重要な細部も使いやすく配置されていました。畳の痛みや襖の開閉音などは特に気になる点はなく、全体的に清潔に保たれていました。

(メモ)展望のいい客室をお求めの場合は、次回予約時に「海側確約」や「オーシャンビュー」指定の有無を確認されると良いです。宿によっては指定部屋数が限られるため、早めのリクエストが有効です。

館内施設の全体像 — プール、卓球、カラオケ、キッズ向け設備等

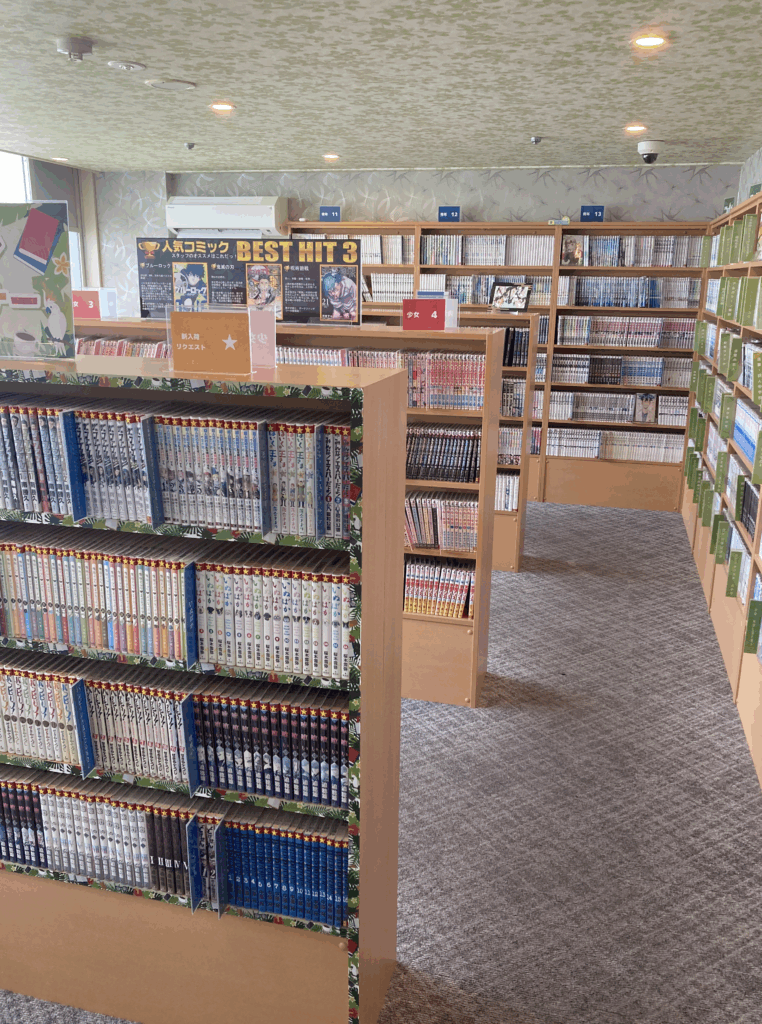

鳥羽彩朝楽(大江戸温泉物語Premium鳥羽彩朝楽)は、プレミアムなロケーションと合わせて屋内プールや卓球、インターネットと漫画、カラオケ設備などレジャー用途の施設が充実しているのが特徴です。

館内の案内によれば、屋内プールは通年利用の表記があり、卓球やゲームコーナー、カラオケなどは一部有料で利用できる設備が揃っています。これらの施設は家族連れや少人数グループでの滞在の楽しみを増やす要素です。

- 屋内プール(通年):水着着用、子ども用の浅場がある場合とない場合があるため、未就学児同伴の場合は事前確認を推奨します。プールサイドの休憩スペースで写真を撮ると、施設の賑わいが伝わります。

- 卓球:備え付け卓球台があり、ラケット貸出で気軽に遊べます。家族でのちょっとした運動や、撮影の合間のリフレッシュに便利。

- インターネットと漫画コーナー / カラオケ / 室内レジャー:一部有料で利用可能な娯楽スペースがあり、天候に左右されずに過ごせる点が魅力です。

- プレミアムラウンジ/足湯(別記事で詳述した通り):滞在中いつでも利用可能なラウンジとロビー付近の足湯があり、窓越しの海景を眺めながらくつろぐことができます。

(注意)各施設の利用時間、年齢制限、利用料金、プールの監視員の有無などは季節・運営方針で変わることがあります。利用前にフロントで最新の案内をお確かめください。

施設の導線と滞在の工夫 — 子連れ・撮影の視点で

館内は比較的コンパクトにまとまっているため、チェックイン→ラウンジ→大浴場→プール(あるいは卓球)→部屋、という動線が短く、子ども連れでも疲れにくいのが大きなメリットです。

撮影のための機材を運ぶ際も、階段やエレベーターの位置を事前に確認しておくと負担が減ります。また、屋内プールを利用する際は荷物用のビニール袋や着替えの準備、タオルの追加をフロントでお願いしておくと安心です。

夕食① — 錦爽どりの茶碗蒸しと四日市トンテキ

ここからは今回のメイン、夕食のご紹介です。

鳥羽彩朝楽では地域色豊かな食材を取り入れたメニューが供されますが、今回まず取り上げたいのは「錦爽どりの茶碗蒸し」「四日市トンテキ」です。これらは地域の食文化を感じることができる一皿であり、旅先ならではの“地元味”を伝える重要な要素でした。錦爽どりは良質な銘柄鶏として知られ、四日市トンテキは三重・中京圏を代表する派手なご当地肉料理です。

錦爽どりの茶碗蒸し(解説と感想)

「錦爽どり」は愛知三河地方発のブランド鶏で、皮が薄く脂肪の少ない肉質、旨味のある味わいが特徴です。宿の茶碗蒸しは、繊細な出汁のベースにこの錦爽どりのほぐし身や小さな角切りを混ぜ込み、優しい口当たりのなかに鶏の旨味がじんわり広がる仕上がりでした。茶碗蒸しという器の性質上、つるりとした食感・熱の入り方の丁寧さが肝心ですが、今回の一品はそれを満たしており、出汁の塩梅も程よく、前菜や刺身の合間にほっと落ち着ける一皿でした。

錦爽どりの茶碗蒸し。滑らかな口当たりに、鶏の旨味がじんわり。

(作り手メモ)錦爽どりの特徴(皮が薄く脂が少ない)を生かすため、加熱しすぎず柔らかさを保つ調理がされている印象でした。茶碗蒸しに鶏を入れる際は、事前に下味(塩・旨味)を整えておくことで、卵の優しい風味とよく馴染みます。

四日市トンテキ(解説と感想)

「四日市トンテキ」は、厚切りの豚肉をにんにくとラードで焼き、濃いめの黒っぽいソースで仕上げる豪快な一皿で、千切りキャベツを添えるのが定番です(四日市のご当地B級グルメとして根強い人気があります)。宿ではこのトンテキをやや家庭的にアレンジしつつも、にんにくの香りと濃厚なソース感をきちんと残した味付けで提供していました。厚みのある肉にソースがよく絡み、ご飯との相性は抜群。居酒屋系のしっかりした味わいを好む方には好評の一皿です。

四日市トンテキ。にんにくの香りと濃厚ソースで白ごはんが進む。

(注意点)とんてきは地域性が強く、店ごとに味付けや切り方が異なります。宿の提供するトンテキは宿泊客向けに食べやすさを考慮したアレンジが施されていることが多く、旅先での「一度きりの味」として楽しむのに適しています。

夕食② — てこね寿司と牡蠣の海鮮焼き、刺身三昧と地酒でゆく夜

次はさらに厚みが増した料理です。

レストラン滞在中、私たちは夕食のメイン以外にも地元らしい小皿や追加料理をいただきましたが、結果としててこね寿司・牡蠣の海鮮焼きを一番多く楽しみ、その合間にお刺身もたくさんつまみ続けました。

合わせたのは地元系の日本酒を中心に、300ml瓶を2本(半蔵と酒屋八兵衛)。時間いっぱいまで、海の幸を肴にゆっくり過ごした記録を、できるだけ詳細にお届けします。

てこね寿司—郷土の味をそっと器に閉じた一皿

てこね寿司は三重・志摩エリアで親しまれる郷土料理のひとつ。

新鮮な魚を醤油ベースのたれに漬け込み、ご飯と合わせる「港町の気配」がそのまま伝わるものです。今回供されたてこね寿司は、酢飯が強すぎず、魚の漬けダレがご飯と馴染むバランスで、刺身の鮮度を活かしつつも「ご飯と一緒に食べやすい」ように整えてあるという印象でした。

- 見た目:色合いが美しく、赤身の漬けと薬味(海苔、青ネギ、刻み生姜など)がアクセントになっている構成。

- 食感:魚はしっかりした身質を保ち、タレがご飯にしっかり染みているが、べたつかない。

- 味わい:漬けダレは甘辛のバランスがよく、地元の観光客向けのややマイルドな仕上げ。地域色を残しつつ「万人が楽しめる」味付けだと感じました。

てこね寿司(アップ)。漬けと酢飯が一体となる港町の味わい。

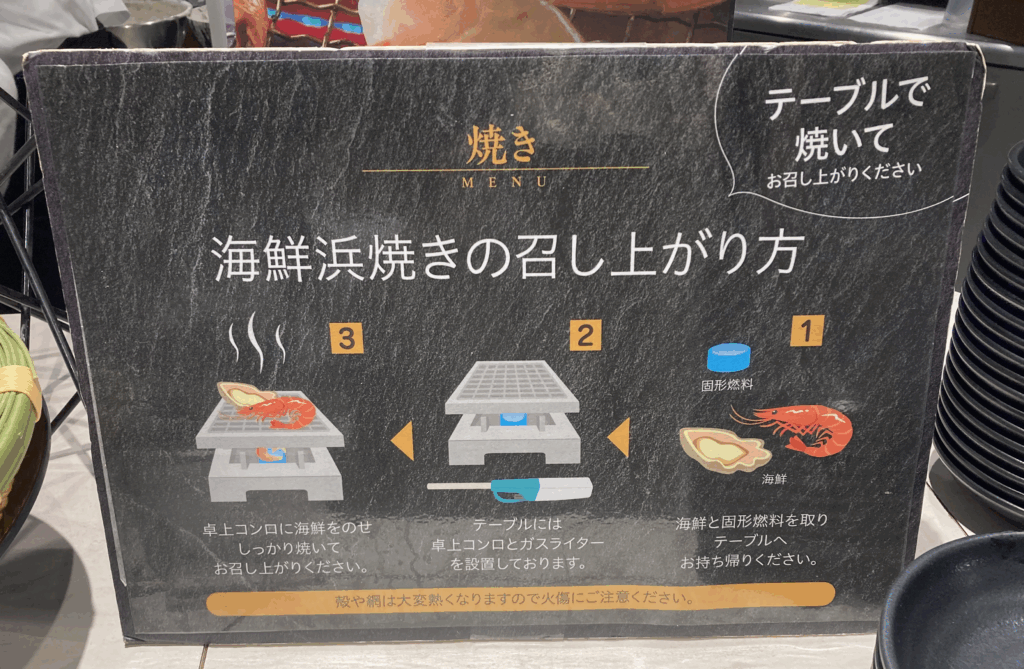

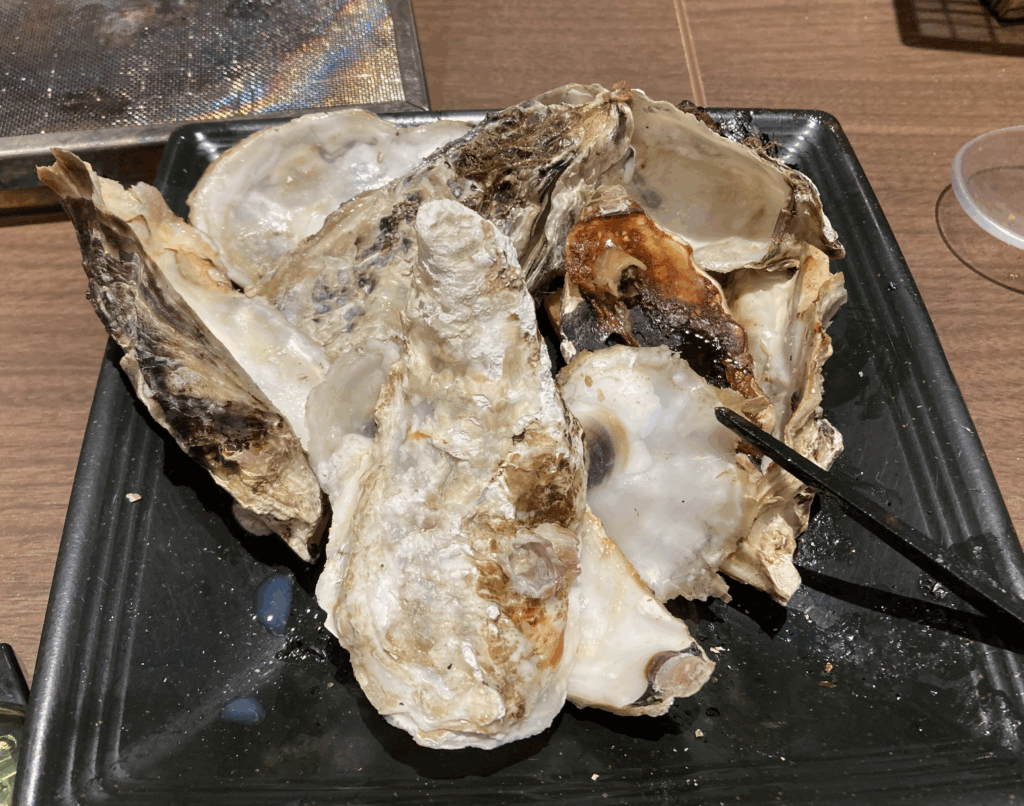

牡蠣の海鮮焼き—熱々の一枚が止まらない

今回のハイライトのひとつが、牡蠣の海鮮焼きでした。

殻付きの牡蠣を殻付きのままその場で焼き、旨みを閉じ込めて供する方式で、蒸気とともに広がる海の香りが食欲を刺激してくれました。あまりの美味しさに、私たちは数回(数ラウンド)追加してしまいました—それだけ「止まらない」魅力があったのです。

- 供し方:殻ごと焼いて殻を開け、上に少量のレモンやバター、あるいは店特製のタレを垂らして提供。

- 味わい:熱が入ることで牡蠣の旨み(海のミネラル感と甘み)が濃縮され、噛むとじゅわっと溶けるような口当たり。バターで風味を付けるとコクが増し、レモンで切ると後味がさっぱりします。

- 食べ方の推奨:まずはそのまま、次にレモンで、さらに好みでタレや薬味を試す―と段階を踏むと牡蠣の幅広い表情が楽しめます。

牡蠣の海鮮焼き。蒸気が立ち上る瞬間、香りと旨味が詰まっている。

牡蠣の追加が止まらない理由(実体験メモ)

実際に追加を繰り返してしまったのは、以下の理由からでした。

- 火入れの加減が絶妙で、身は硬くならず旨みが詰まっている。

- 調味の選択肢(レモン/バター/タレ)があるため、食べ飽きずに味変が楽しめる。

- 温度が高い状態で出されるため香りが立ち、満足度がすぐに高まる。

結果として、私たちはメインの皿を食べながら、合間に牡蠣を何度も楽しむ「刺身+牡蠣ループ」を自然に形成していました。

刺身を時間いっぱいまで—海の鮮度を確かめ

今回の滞在では、刺身を頻繁に追加しながらゆっくりと時間を使って味わっておりました。鳥羽周辺は漁港が近く、新鮮な魚が供されやすい地域です。

刺身は部位ごとの差異(赤身のしっかりした食感、サーモンのきめ細かさ)を丁寧に楽しむことができ、時間をかけて少しずつ種類を変えながら食べ比べるのがこの夜の楽しみ方でした。

日本酒の選択—半蔵(半蔵)と酒屋八兵衛(酒屋八兵衛)で合わせる

今回、お料理に合わせて300ml瓶を2本(各300ml)注文しました。

銘柄は半蔵(Hanzō)と酒屋八兵衛(Sakaya Hachibei)。どちらも地域性を感じる良い選択で、刺身や牡蠣、てこね寿司と合わせることで食卓の満足度がぐっと上がりました。

半蔵(Hanzō)について:

半蔵はフルーティで香りの立ちやすい酒質を備えた銘柄で、冷やして飲むと白桃・梨のような穏やかな果実香が感じられることが多い銘柄です。冷やして爽やかに、あるいはやや涼冷えで刺身と合わせると、魚の脂や旨みをきれいに引き立ててくれます。蔵のラインナップは複数ありますが、本クラスの扱いであれば冷や(7〜15℃)でのペアリングが特におすすめです。

酒屋八兵衛(Sakaya Hachibei)について:

酒屋八兵衛は、日常の食卓に寄り添うバランスの取れた酒質が特徴で、旨味と酸味のバランスが良く、常温〜ぬる燗まで守備範囲の広いタイプです。魚介の旨味に寄り添いやすく、特に牡蠣や油のある魚にも相性がよいことが知られます。酒屋八兵衛は食中酒として、食材の旨味を邪魔せずに引き立てる働きがあり、刺身を時間をかけて食べる際の「伴走者」として非常に使い勝手がよい銘柄です。

(合わせた感想)半蔵を冷やで刺身に合わせ、酒屋八兵衛をやや常温気味で牡蠣やトンテキなどのボリュームある皿に合わせると、味の相互作用が心地よく、長時間の食べ歩き(食べ続け)を支えてくれました。寒い季節なら酒屋八兵衛をぬる燗にして牡蠣のコクを伸ばすのも良い選択です。

終わりに

この日の夕食も大満足でした。

食事の後はまたラウンジで飲み直しを…と思っていたのですが、前日ほとんど寝ずにこちらへと向かってきたためか、気がついたら眠りに落ちておりました。